![[크기변환]습지.jpg](http://www.gdaily.kr/data/editor/2203/20220310160016_e7298121af469a9d8a79016fc319afaf_twrp.jpg)

현대 사회에서 습지는 ‘노는 땅’, 개발되기를 기다리는 땅으로 폄하하고 있다. 설령 지구 표면적의 6퍼센트를 차지하며 10만 종에 달하는 생명의 서식지라는 사실을 알더라도 이는 경제 논리에 의해 쉽게 뒷전으로 밀려 나버린다.

간혹 일부 습지가 시혜적으로 생태 보전 구역으로 할당되어 개발을 면한다 해도 도시에 둘러싸인 채 다른 생태계와 연결되지 못하고 고립된 습지는 제 가치를 잃어 버린채 그저 환경이 보전되고 있다고 우리를 안심시킬 뿐이다.

이처럼 환경을 보전해야 한다는 당위에 대해서는 막연하게 공감하지만 생태학적 지식을 접할 기회가 많지 않았거나, 생태학적 지식을 갖추었더라도 그것이 개인의 가치와 감각 체계에 변화를 주는 것까지 경험하지 못한 사람들에게 의미 있는 책이 있어 주목된다.

<습지주의자>(김산하, 사이언스북스)에서 저자는 픽션이라는 형식을 통해, 습지라는 공간을 생명의 서식지이자 다양한 생각과 감수성, 상상력의 원천으로서 조명한다.

생태학의 관점에서 습지가 지닌 독특한 위상을 탐구하는 한편, 습지가 선사하는 충만한 감각들을 도시 사람들에게 일깨워 줌으로써 생태적 관점을 체감하게 하는 것이다.

이 책에서의 ‘나’는 마침 한 환경 단체로부터 영상 제작을 의뢰받는다. 두꺼비와 개구리가 이용할 ‘생태 통로’를 주제로 하는 홍보 영상이다.

크게 감흥을 느끼지 못하지만 ‘반쯤 잠긴 무대’ 팟캐스트를 들으며, 또한 세상 곳곳을 연결하는 것으로만 보이던 인간의 도로가 두꺼비나 개구리에게는 차단과 죽음을 뜻한다는 모순을 깨달으며 내면에 변화를 겪기 시작한다.

사건이 전개되면서 도시인이자 창작자로서 ‘나’의 내면에 생겨나는 흐름을 섬세하게 포착해 내는 한편, ‘나’의 시선을 통해서 도시의 광경을 낯설게 바라보게 한다.

한편 ‘나’가 듣는 반쯤 잠긴 무대의 주제는 습지다. 제목 또한 습지를 가리키는 말이다. 습지는 과학적으로 말할 거리가 풍부한 소재다.

습지의 탄소 저장량은 미국이 4년간 배출하는 탄소의 총량에 맞먹으며 1차 생산량(식물이 자라나는 총량)이 가장 많고 질소를 고정하는 데다 홍수 피해까지 줄여주는 소중한 존재다.

이처럼 생태학 연구가 규명해 낸 습지의 기능을 제시하고 있지만, 습지의 유익함을 들어 그 가치를 논하는 기능주의적 관점을 반쯤 잠긴 무대의 진행자는 경계한다.

그 대신 반쯤 잠긴 무대는 독자들로 하여금 습지 생태학 연구를 접하게 하고, 자신의 관찰력과 상상력을 동원해 습지의 구성 요소인 물과 흙, 그곳의 생명체들을 새롭게 살펴보고 생태적 감수성을 연습할 기회를 제공한다.

물을 마시는 일련의 과정을 하나하나 세밀하게 인지해 보는 일상적인 연습, 찰흙으로 만든 땅 모형에 물길을 만들어 습지의 생성 원리를 살펴보는 연습 등이 각 장마다 독자들을 기다린다.

습지는 물과 흙이라는 가장 근본적인 생명 조건이 중첩되어 생겨난다. 그렇지만 자연과 문명의 이분법에 길들여진 탓에, 물과 흙에 대한 우리의 감각은 왜곡되어 있다. 물에 젖는 것을 극단적으로 꺼리고 흙탕물을 더럽다고 느끼는 감각이 이에 해당한다.

마찬가지로 습지는 그곳에 사는 징그러운 무언가가 튀어나오는 곳, 그곳에 살지 않는 것들은 빠져 잠기는 곳이라는 부정적인 뉘앙스를 내포한다. 이는 역설적으로 습지의 불가해한 생명력을 방증하면서, 생태적 관점이 그 어느 때보다 시급한 오늘날 우리의 감각부터 다시 설정할 필요를 보여 준다.

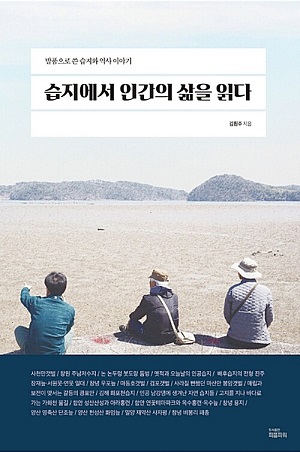

<습지에서 인간의 삶을 읽다>(김훤주, 피플파워)는 습지 자체만 보지 않고 주변을 살피니 일단 이곳이 왜 물을 품었는지가 보인다. 물 있는 곳에는 사람이 있기 마련이다. 그 주변에서 살아가는 사람들, 긴 세월 동안 습지와 사람 간에 쌓인 이야기들이 이 책을 채운다.

습지를 품은 지역의 역사, 습지가 지금의 모습이 된 과정, 습지 주변 역사 유적을 통해 만나는 옛이야기, 습지에 얽힌 인물 등 다양한 이야기가 쏟아지는 습지는 여러모로 쓰임새가 많은 보물이다.

풍경 사진처럼 아늑하고 차분한 자연의 모습. 그동안 ‘습지’하면 떠오르는 이미지였다. 사람들은 이런 습지가 생명을 얼마나 많이 품고 있는지, 철새가 얼마나 찾아오는지, 자연정화 능력이 얼마나 대단한지에 대해 늘 이야기했다.

이야기는 습지를 중심에 두고 다양하게 뻗어 나간다. 습지가 있는 지역의 역사, 그 땅이 습지가 된 지형적 배경, 습지 주변을 감싸고 있는 것들을 관찰하며 습지와 인간의 삶은 뗄 수 없는 관계라는 것이다.

주남저수지, 우포늪. 경남 사람들이 떠올리는 대표적인 습지다. 관광지 역할도 하며 지역민에게 사랑받는 유명한 습지와 함께 관심에서 빗겨난 습지도 이 책에서는 소중하게 다룬다.

댐 건설로 마을이 물에 잠겨 뜻하지 않게 생겨난 습지, 농촌에서 흔히 보는 논, 작은 봇도랑 등. 이런 습지 또한 생명들이 살아 숨 쉬는 귀한 곳이다.

‘남강댐은 습지도 새로 만들었다. 골풀·세모고랭이 같은 물풀이 물과 뭍의 경계에서 자라고 마름은 물 위에 떠 있으며 말즘은 물속에서 흐늘거린다.

조금 위에는 버들이 부풀어 올라 있고 좀 더 높은 확실한 뭍에서는 조그만 소나무가 군데군데 자란다. 갯버들이나 물버들은 습지의 육지화를 일러주는 지표이며 소나무는 거의 육지가 되었다는 지표다’

그윽하고 잔잔한 풍경 속에 작은 생태계가 꿈틀거리고 그곳과 교류하며 쌓아온 인간과의 시간, 습지는 소중한 자연일 뿐만 아니라 풍부한 인문학적 자원이기도 하다. 이 책을 읽고나면 습지에 대한 고정관념이 깨지는 경험을 할 수 있을 것이다.

박은경 습지 활동가가 북한산국립공원에 있는 진관동 습지를 보전하고 관찰하려는 노력으로 2005년부터 지금까지 13년 동안 습지생태의 변화와 다양한 생물을 차곡차곡 기록한 그림일기다.

<습지 그림일기>(박은경,산지니)는 저자가 기록한 관찰일기를 정리해 봄부터 겨울까지 계절에 따라 변화하는 습지의 모습과 그곳에 사는 생물들의 모습을 따뜻하게 그려놓았다.

참개구리가 웅덩이에 뛰어드는 소리, 둥지에 가지런히 놓여 있는 멧비둘기 알, 눈처럼 날리는 버드나무 씨앗 등 습지가 들려주는 왁자지껄한 생명의 이야기는 답답한 도심 한가운데 커다란 숨구멍이 된다.

저자는 습지에 사는 생물들에게 다정한 안부를 건네며 함께 살아가는 기쁨과 가치를 전한다. 한편 사람들이 버린 쓰레기와 개발로 훼손되고 있는 습지를 걱정하며 습지를 보존하고 지켜나가길 소망한다.

처음 진관동 습지는 논농사를 짓던 곳이었으나 경작이 중지된 이후 오랫동안 방치된 땅이었다. 사람이 사용하지 않는 땅에는 자연스럽게 주변 풀씨가 날아들고 버드나무가 들어와 습지가 형성되었다. 진관동 습지가 생기면서 북한산국립공원에도 많은 변화가 일어났다.

오색딱따구리, 박새, 꾀꼬리 등 서울시 보호야생조류가 다시 출현하고 맹꽁이, 개구리 등 멸종위기에 처한 다양한 생물들이 서식하게 되었다. 서울 같은 대도시에는 찾아보기 힘든 중요 습지 생태계가 되었고 생태 보전의 가치를 인정받아 서울시가 2002년 생태경관보존지역으로 지정했다.

작가는 생물들의 소중한 순간을 놓칠세라 종이에 재빠르게 그렸다. 덕분에 마지막 허물을 벗는 노린재, 짝짓기 하는 풍뎅이, 새똥처럼 돌돌 말린 새똥거미 등 소중한 순간들을 놓치지 않고 볼 수 있다. 작가가 애정 어린 시선으로 담은 각양각색의 생물들과 거기에 덧붙인 그림일기도 유쾌하면서 따뜻하다.

하지만 저자는 아름다운 습지가 계속 유지될 수 있을지 걱정이다. 습지 위쪽에 주말 농장 때문인지 습지에 흐르던 물이 줄어들었고 말라버린 곳도 있다.

심지어 물의 흐름이 바뀐 곳도 있다. 도롱뇽이 있던 곳인데 점점 빨래터가 되어가는 곳도 있고, 멧돼지를 잡기 위해 드럼통으로 만든 올무도 설치되어 있다.

누가 버렸는지 알 수 없는 과자봉지와 페트병, 담배꽁초 심지어 자동차까지 버려져 있다. 한편 최근 습지의 수심은 얕아지고 육지화되어 가고 있는 모습이 뚜렷이 보이고 있다. 앞으로 진관동 습지를 어떻게 보존하는 것이 좋은 방법일지 습지 보존에 대한 고민도 담겨 있다.

Copyright © 지데일리. All rights reserved. 기사제보 gdaily4u@gmail.com

![[크기변환]지데일리.jpg [크기변환]지데일리.jpg](http://gdaily.kr/data/editor/2404/thumb-20240420082213_9ee9a4a7f9e5d1566cf38156cc48bbe6_qxvf_190x143.jpg)

![[크기변환]지데일리 도시논객.jpg [크기변환]지데일리 도시논객.jpg](http://gdaily.kr/data/editor/2402/thumb-20240202122648_0156629ba446332a2b321c628dd2eaac_wsvw_190x143.jpg)

![[신간 산책] 생태학자 부부의 육아법.. 김우성 '생태활동가, 청년 김우성의 기후숲' [신간 산책] 생태학자 부부의 육아법.. 김우성 '생태활동가, 청년 김우성의 기후숲'](http://gdaily.kr/data/file/news/thumb-30690922_tHUiRy3l_e883f8da3fcf88c3d199d357ca62a6cf345fa338_190x143.jpg)